「コンテンツSEOって何?」

「検索上位を獲得できるコンテンツってどうやって作るの?」

「良質なコンテンツの基準は?」

「コンテンツSEO」という言葉を聞いたことがあっても、上記のような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか?

コンテンツSEOは、ユーザーのニーズを満たす高品質なコンテンツを作成し、検索上位を狙う手法です。

SEOにおいて「コンテンツの質」の重要性が高まっている現在、本気でコンテンツSEOに取り組めば、あなたのサイトが検索上位を独占することも夢ではありません。

この記事では、コンテンツSEOに関するあらゆる疑問を解消すべく、以下のトピックについて解説します。

- コンテンツSEOの基礎知識

- コンテンツSEOの事例

- コンテンツが近年重要視される理由

- 良質なコンテンツとは:Googleの評価基準

- コンテンツSEOの手順

- SEOに不可欠なコンテンツ内部の設定

これからSEOに取り組む初心者から、自社のコンテンツを見直してさらに検索上位を狙いたいとお考えのWeb担当者まで、ぜひ本記事を参考にしてください。

※「コンテンツSEO」の概要は、以下の動画でもまとめています。

提供中のSEOサービス

- 「SEOコンサルティング」>> SEO対策全般をお考えの方に

- 「内部施策代行」>> サイト内部を最適化したい方に

- 「外部施策代行」>> 被リンクを獲得したい方に

- 「記事制作代行」>> 記事制作を依頼したい方に

目次

コンテンツSEOとは

コンテンツSEOとは、ユーザーのニーズを満たす「良質なコンテンツ」を継続的に作成・発信することで検索上位を狙う手法です。

※以降、本記事では「検索エンジン=Google」という前提で話を進めます。検索エンジンの国内シェアは2021年現在、Googleが9割以上を占めているためです。

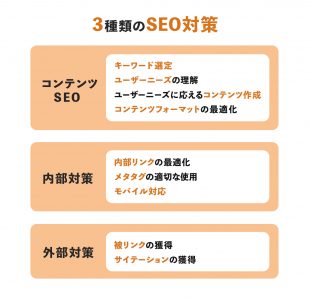

SEO(検索エンジン最適化)は以下の3つの対策で構成されており、コンテンツSEOはその一つであることを覚えておきましょう。

- コンテンツSEO・・・高品質なコンテンツを作って上位表示を狙う施策。ユーザーニーズ(検索意図)を満たすコンテンツづくり。

- 内部対策・・・サイト内部の要素を整備する施策。検索エンジンから適切な評価を受けられるような環境づくり。

- 外部対策・・・サイトの外部評価を高める施策。他サイトからの被リンク・サイテーションの獲得。

なおSEOを内部対策と外部対策の2つに分け、コンテンツSEOを内部対策に含める見方もあります。

SEO内部対策について詳しく知りたい方は、併せてこちらの記事もご参照ください。

SEO内部対策とは?効果的な20の施策をわかりやすく解説 -webma-

SEO外部対策について詳しく知りたい方は、併せてこちらの記事もご参照ください。

【2023年版】SEO外部対策とは?15のノウハウと重要性を解説-webma-

そもそもコンテンツとは

そもそも「コンテンツ」とは何を指しているのでしょうか?

SEOにおける「コンテンツ」とは、「ユーザーの目的達成に直接貢献するページの一部」を指します。

Googleが公開する「検索品質評価ガイドライン」において、Webページ上のコンテンツは次の3種類に分類されています。

- メインコンテンツ(MC):ページの目的達成に直接貢献するページの一部。

- 補足コンテンツ(SC):ユーザー体験の向上に貢献するが、ページの目的達成を直接支援するものではない。たとえばユーザーがサイトの別の部分にアクセスできるナビゲーションリンクなど。

- 広告/収益化(広告):ページを収益化する目的で掲載されるコンテンツ、またはリンク、あるいはその両方。

コンテンツSEOにおける「コンテンツ」という表現は、この3つのうちとりわけ「メインコンテンツ(MC)」を意味していると理解してください。

メインコンテンツとして多くの方が思い浮かべるのは「記事」だと思いますが、実は「メインコンテンツ=記事」ではありません。

「検索品質評価ガイドライン」では、メインコンテンツを以下のように定義しています。

MCは、テキスト、画像、ビデオ、ページ機能(電卓、ゲームなど)であるか、ユーザーがページに追加、またはアップロードしたビデオ、レビュー、記事などのユーザー生成コンテンツです。

出典:検索品質評価ガイドライン(検索品質評価ガイドラインをGoogle翻訳で翻訳した文章を引用)

つまり、Webページとして検索結果に表示される可能性のあるものは、コンテンツSEOの「メインコンテンツ」に含まれるわけです。

コンテンツSEOとよく混同される概念には「コンテンツマーケティング」があります。

あなたは両者の違いを理解しているでしょうか?

次の章でコンテンツSEOとコンテンツマーケティングの違いを解説しますので、ぜひチェックしておきましょう。

コンテンツSEOとコンテンツマーケティングの違い

「コンテンツSEO」と「コンテンツマーケティング」には同じ「コンテンツ」という言葉が含まれているため、なんとなく同じようなものだと認識している方もいるのではないでしょうか?

しかし両者は異なる概念なので注意が必要です。

下記の表を確認して、違いを整理しておきましょう。

| コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの違い | ||

| コンテンツマーケティング | コンテンツSEO | |

| フェーズ |

|

|

| 目的 |

|

|

| コンテンツの露出方法 |

|

|

この表からもわかるとおり、コンテンツSEOはコンテンツマーケティングの「集客」部分を担う手法であって、コンテンツマーケティングとイコールの概念ではありません。

企業の場合、コンテンツSEOで集客をするだけでは売上にはつながらないため、コンテンツマーケティングの視点を持ちつつコンテンツSEOに着手する必要があります。

コンテンツマーケティングについては、当サイトの別記事で詳しく解説しています。

コンテンツマーケティングの進め方を知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。

【完全ガイド】コンテンツマーケティングとは?基本から実践まで解説

このように集客を強化できるコンテンツSEO。

意識的に取り組んだ場合、どれくらいの効果が期待できるのか気になる方は多いのではないでしょうか?

次の章では、コンテンツSEOの事例をご紹介します。

コンテンツSEOの事例

コンテンツSEOに実際に効果があるのか不安でしょうが、ユーザーニーズに応えるコンテンツを提供できれば、中小企業であっても確実に成果が現れます。

ここで、当サイト『Webma』の事例をご紹介します。

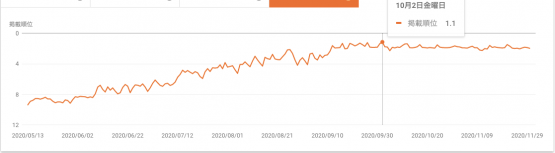

『Webma』は、Webマーケティングの情報発信メディアとして、2020年1月にサイトの運営を開始しました。

2021年4月現在、コンテンツSEOに着手してまだ1年と少しですが、1000以上のキーワードで1ページ目(1位〜10位以内)へのランクインを実現しています。

たとえば「CPM」というキーワードは、月間の検索回数が1万回を超える、いわゆる「ビッグキーワード」ですが、記事の公開後徐々に順位を伸ばし、2020年10月には検索1位を獲得しています。

また2020年10月には、この記事だけでの月間PV(ページビュー=閲覧回数)が3500回を超えました。

この事例からもわかるように、コンテンツSEOに意識的に取り組むことで、中小企業であっても一定以上の成果が期待できます。

次の章では、なぜ近年のSEOでは「コンテンツ」が重要視されているのかについて解説します。

コンテンツが近年重要視される理由

近年のSEOにおいて「コンテンツの質」は無視できないものとなりました。

ではなぜコンテンツの重要性が高まっているのでしょうか?

それはGoogleの検索アルゴリズムの性能が向上し「良質なコンテンツ」を適切に評価するようになったためです。

※検索アルゴリズム=検索順位の決定に使用されるルール

2011年以前は低品質なコンテンツであっても上位表示が可能でした。

しかし、その結果質の低いコンテンツが増えてしまったのです。

Googleは検索アルゴリズムのアップデートで、この問題に対処してきました。

特に以下の2つのアップデート以降、ユーザーの役に立たない低品質なサイトやコンテンツは順位が下がったり、ガイドライン違反としてペナルティを受けるようになりました。

- パンダアップデート(2011年):主にコンテンツの質に関連するアップデート

- ペンギンアップデート(2012年):主に被リンクの質に関連するアップデート

このような背景があり、2021年現在のSEOでは「コンテンツの質」が検索順位にダイレクトに影響します。

今後のアップデートではさらに良質なコンテンツが求められるようになると考えて良いでしょう。

とはいえ、いざコンテンツを作るとなると、「具体的にどのようなコンテンツを作れば『良質』と評価されるのだろう…」と思っている方も多いのではないでしょうか?

そこで次の章では、Googleのコンテンツ評価基準に基づき「良質なコンテンツ」に必要な要素について解説します。

良質なコンテンツとは:Googleのコンテンツ評価基準

SEOにおいて重要なのは、コンテンツを評価するGoogleがどのようなコンテンツを「良質」と見なすかです。

そこでこの章では、Googleが「良質」と評価するコンテンツの基準を見ていくことにしましょう。

Googleは「検索品質評価ガイドライン」で次の2つの評価軸でコンテンツを評価していると公表しています。

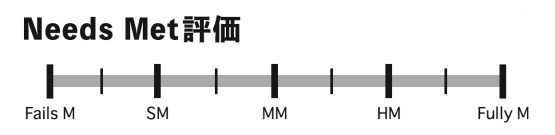

- Needs Met評価(ニーズメット:ユーザーニーズとの一致)

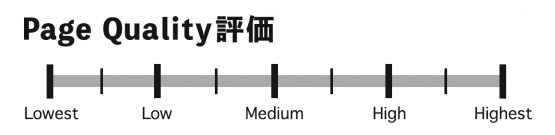

- Page Quality評価(ページクオリティ:ページの品質)

上記の2つを満たしたコンテンツは「良質なコンテンツ」として高く評価されます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

Googleのコンテンツ評価基準1.

Needs Met評価

「Needs Met評価」は、「ユーザーニーズとの一致度」すなわち、「検索結果(コンテンツ)がユーザーのニーズをどれだけ満たしているか」を評価する指標です。

以下の5段階のスケールに沿って、ページが実際に評価されます。

- Fully Meets(Fully M)最高評価

- Highly Meets(HM)

- Moderately Meets(MM)

- Slightly Meets(SM)

- Fails to Meet(Fails M)最低評価

なお、ここでの「ユーザー」は「モバイルユーザー」のことを指します。

現在ではGoogle検索の半数以上がモバイル端末からおこなわれるようになりました。

そのためGoogleは、モバイルユーザーのニーズを第一に考えています。

Googleがモバイルページを評価の基準にしていることについて、詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

モバイルファーストインデックスの確認方法と対応するための10の方法

したがって、Needs Met評価で高い評価を受けるには、モバイルユーザーのニーズに完全に応えたコンテンツを作成すればいいわけです。

「ニーズに完全に応える」というのは、「そのコンテンツを見たユーザーが他のページを見る必要がない状態」をイメージすると良いでしょう。

ユーザーのニーズは、「検索クエリ(キーワード)」に反映されます。

検索クエリとは、ユーザーが検索を実行するときに検索窓に入力するキーワードのこと。

たとえばあなたが「日本の人口ってどれくらいだっけ?」と思った場合、おそらく「日本の人口」「日本 人口」などのキーワードを使って検索をおこなうのではないでしょうか?

この検索クエリには「日本の人口について知りたい」という、ユーザーのニーズが反映されていますよね?

検索クエリに込められたユーザーの悩みや疑問、欲求を把握し、それに応える適切なコンテンツ(上記例で言えば、「1億2548万人」を含むコンテンツ)を提供することで、Needs Met評価を高めることができます。

Googleのコンテンツ評価基準2.

Page Quality評価

Googleがコンテンツを評価する際のもう一つの軸は、「Page Quality評価」です。

Page Quality評価では、「ページが高品質で信頼性のあるものかどうか」が評価されます。

どんなにユーザーのニーズに合う情報を含んでいたとしても、それが虚偽の内容であったり、単に他サイトのコピーであった場合、「良質」であるとは言えません。

そこでGoogleは、下記5つのスケールを設け、コンテンツの品質を評価しています。

- Highest 最高評価

- High

- Medium

- Low

- Lowest 最低評価

Page Quality評価において特に重要な要素は次の2つです。

- 「E-A-T」

- 「ページの目的」の達成

1.E-A-T

E-A-Tとは、専門性(Expertise)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)の3つの頭文字から作られた造語です。

Googleは、この3要素を備えたコンテンツやサイトほど高く評価します。

- その分野での経験や知見がある人・組織が作成している

- サイトやコンテンツがその分野に特化している など

- サイト名や運営者が広く知られている

- 外部サイトからの被リンクや専門家、第三者から良い評価を受けている など

- サイト責任者やコンテンツ作成者、サイト情報や会社情報などが明示されている

- 情報のソースが明示されている など

特に、ユーザーの将来的な幸福・健康・金銭的な安定性に大きな影響力を持つ「YMYL(Your Money or Your Life)」分野に関しては、より厳しい品質評価基準が採用されます。

そのため、YMYLに該当する医療や金融、法律などに関する情報を扱う場合には、特にE-A-Tに注意しましょう。

E-A-Tについては当サイトの別記事で詳しく解説しています。さらに理解を深めたい方はこちらの記事をご参照ください。

E-A-Tとは?Googleが重要視する理由と具体的なSEO対策

2.ページの目的の達成

Page Quality評価においては、メインコンテンツが「ページの目的」を達成するのに十分な質と量を備えているかどうかも評価されます。

「ページの目的」はそのページが作られた意義のことで、検索クエリとは関係がありません。

たとえば「ニュースサイト」なら「ニュースを伝える」という目的、「通販サイト」なら「製品情報の提供や販売」という目的を持っています。

このように「ユーザーの役に立つ目的」があり、かつ目的を達成するために必要な質と量でメインコンテンツが作成されていると、高い評価を受けるということです。

反対に、「お金儲け」や「ユーザーを害すること」が目的であったり、目的を達成するのに必要な情報が不足していると、評価は下がります。

ここまでの内容からわかるように「ユーザーニーズとの一致」そして「ページの品質」の両基準を満たしたコンテンツが、Googleから「良質」と見なされます。

Googleは過去に「良質なサイト」の基準を並べたチェックリストも公開しています(下記はその一部を抜粋)。

- コンテンツはその内容について専門家か詳しい人が書いたものか?…

- 内容はオリジナルか、独自のコンテンツや情報、レポート、研究、分析などを提供している…

- ブックマークしたり、友人と共有したり、友人に勧めたくなるページか…出典:Googleウェブマスター向け公式ブログ – 良質なサイトを作るためのアドバイス

自身のサイトが本当に良質なコンテンツを提供できているかどうかを確認したい方は、ぜひこちらもご確認ください。

Googleウェブマスター向け公式ブログ – 良質なサイトを作るためのアドバイス

「良質なコンテンツ」がどのようなものかについては、当サイトの別記事でも解説しています。

さらに詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご確認ください。

「良質なコンテンツ」とは何か?Googleや著名人の見解を紹介

さて、ではいよいよ次の章でコンテンツSEOを実際に進める手順を見ていきましょう。

コンテンツSEOの9つの手順

ここからは、コンテンツSEOを実践するための9つのステップをご紹介します。

- メディアの役割設定

- キーワード調査

- キーワードグルーピング

- コンテンツの優先順位の決定

- ユーザーニーズの調査

- ペルソナ設定

- コンテンツの構成作成

- ライティング

- コンテンツのメンテナンス

コンテンツSEOの手順1.

メディアの役割設定

これからメディアを立ち上げる場合にはまず、「誰のどのような悩み・疑問」を解決するメディアにするのかを考えましょう。

たとえば、当サイト「Webma」のコンテンツはすべて「中小企業の経営者・Web担当者」の「Webマーケティング」に関する悩みを解決することを目的に運営されています。

ユーザーのニーズに合わないコンテンツを作成しても、検索上位に表示されることはありませんし、ユーザーを満足させることもできません。

自社の商品やサービスを踏まえた上で、自分たちに提供できる価値は何なのか、ユーザーが求める情報はどのようなものなのかを明確にし、そのうえでコンテンツ作成に臨みましょう。

ブレずに一貫したコンテンツ運営をおこなっていくためにも、最初に「メディアの役割設定」をおこなっておくことは重要です。

コンテンツSEOの手順2.

キーワード調査

どのような方向性でメディアを運営していくかが決まったら、いよいよキーワードの調査に入ります。

SEOの出発点はすべて、キーワード(検索クエリ)であり、キーワードに込められたユーザーの悩みです。

1キーワードに対して1コンテンツを作成していくのが基本となりますので、コンテンツの軸となるキーワードを洗い出しましょう。

具体的には以下の3つのステップに沿って、キーワードを集めます。

- 自社との関連性が高いキーワードをすべて洗い出す

- サジェストキーワードを抽出する

- 各キーワードの検索ボリューム(=ニーズの大きさ)をチェックする

ステップ1.自社と関連性が高いキーワードをすべて洗い出す

まずは、「自社の商品やサービスと関連性の高いキーワード」「想定するユーザーが検索しそうなキーワード」など、軸となるキーワードをリストアップします。

たとえば英会話スクールが運営するメディアであれば、「英語」「英会話」「留学」「TOEIC」などが挙げられるでしょう。

あらかじめ決めておいた、「メディアの役割」も意識した上で、自社との関連性が高いキーワードを幅広く洗い出します。

ステップ2.サジェストキーワードを抽出する

その後、ツールを利用して「サジェストキーワード」を抽出します。

サジェストキーワードとは、Googleの検索窓に単語を入力した際に、検索候補として表示されるキーワードのこと。

たとえば「英会話」を検索窓に入力すると、「英会話 東京」「英会話 レッスン」「英会話 アプリ」など、キーワードに関連する複合的なキーワードも、表示されますよね?

このようなサジェストキーワードも、サジェストツールを利用すれば網羅できます。

ツールは無料で利用できる「ラッコキーワード」がおすすめです。

ステップ3.各キーワードの検索ボリュームをチェックする

最後に、集めたキーワードの検索ボリュームを調査しましょう。

そのキーワードで検索するユーザーが1ヶ月にどれくらいいるのかという「ニーズの大きさ」や、そもそもその情報を求めるユーザーがいるのかという「ニーズの有無」を把握するために、この作業が必要です。

「Googleキーワードプランナー」を使えば、無料で検索ボリュームの調査ができます。

ただし、広告を出稿していない場合には、1〜100・100〜1000・1000〜1万などと表示され、具体的な数字は出てきません。

そのため、より具体的な数値が知りたい方は、広告を出稿するか(月額数百円程度で出稿可能)、その他の有料ツールの利用を検討すると良いでしょう。

このような流れで、コンテンツの源となるキーワードリストを作成していきます。

コンテンツSEOの手順3.

キーワードグルーピング

次にユーザーの検索意図に応じて、キーワードのグループ分けをします。

まず各キーワードに対して検索意図を書き出しましょう。

たとえば、「SEO 効果」であれば「SEOの効果が知りたい」、「Web広告 始め方」であれば「Web広告の始め方が知りたい」といった具合です。

実際にそのキーワードで検索し、上位10位に表示されているページを見てみると、より正確な検索意図が推測できるはずです。

その際、異なる言葉でも同じ検索意図を持つキ−ワード(=検索結果に類似のページが表示されるもの)は、一つにまとめましょう。

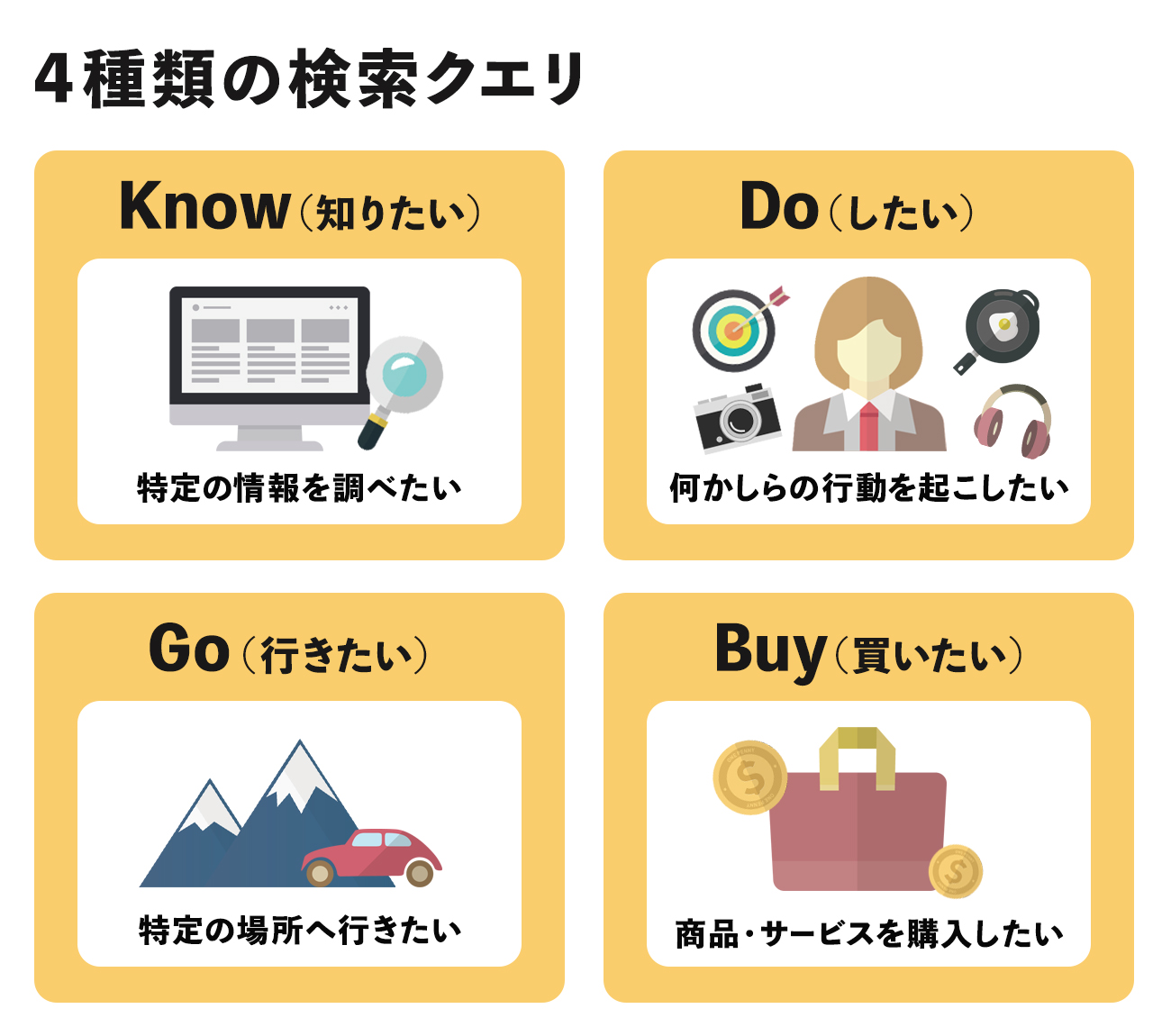

そしてユーザーの検索意図に応じて、キーワード(検索クエリ)を以下の4つに分類してみてください。

- Knowクエリ

あるトピックについて意味や内容知りたい、情報がほしい。

例:「コンテンツSEOとは」「東京タワー 高さ」「筋肉痛 原因」など - Doクエリ

何かしらのアクションを起こしたい。

例:「カレー 作り方」「筋トレ 簡単」「広告運用 始め方」など - Goクエリ

どこか特定の場所に行きたい(ウェブサイトも含む)。

例:「恵比寿 イタリアン」「ウィキペディア」「Amazon」など - Buyクエリ

何か特定の商品やサービスを購入したい。

例:「時計 通販」「iPhone12 オンラインストア」「広告代理店 比較」

この分類に沿ってキーワードをグループ分けしておくことで、ユーザーが検索結果に何を求めているかを把握でき、なおかつユーザーの購買意欲の高さ(=コンバージョンへの繋がりやすさ)も掴めるでしょう。

ただし、すべてのキーワードが必ずしも上記4つにきれいに分類できるわけではなく、複数の分類にまたがるケースもあります。

検索意図を正確に把握する方法については、当サイトの別記事でより詳細に解説しています。

詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事をご覧ください。

SEOで重要な検索意図とは?正確に把握してコンテンツに活かす方法

コンテンツSEOの手順4.

コンテンツの優先順位の決定

キーワードのグルーピングができたら、次は「どのコンテンツから作成していくか」という、コンテンツ作成の優先順位を決めましょう。

その際、主として次の項目を意識して優先順位を決める必要があります。

- 検索ボリューム

- コンバージョンへのつながりやすさ

- ジャンル

考慮すべきこと1.検索ボリュー厶

始めのうちは、検索ボリュームが100〜1000のキーワードを狙うことをおすすめします。

検索ボリュームが大きく、月間の検索回数が1万回を超えるようなキーワード(ビッグキーワード)は、ユーザーニーズが大きい一方で、競合性も高いです。

そのため、上位表示の難易度はかなり上がります。

反対に検索ボリュームが比較的小さく(1000以下)、複数の語句から構成される「ロングテールキーワード」は、ニッチなニーズではあるものの、上位表示できる可能性が高いです。

またロングテールキーワードは、ユーザーの悩みも明確になっているため、ニーズを捉えたコンテンツを作成しやすいメリットがあります。

たとえば、「化粧水」(月間ボリューム:74,000)というビッグキーワードと「化粧水 メンズ ニキビ」(月間ボリューム:390)というロングテールキーワード。

ユーザーがどのような情報を必要としているのかより明確なのは、後者ではないでしょうか?

ただし、あまりに検索ボリュームが小さいキーワードだと、上位表示できたとしても、そもそもそのキーワードで検索するユーザーがほとんどいません。

このような場合には、コストに見合った効果的な集客ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

ロングテールキーワードについては、当サイトの別記事でより詳細に解説しています。

興味のある方は、併せて下記の記事もご参照ください。

ロングテールキーワードとは?基礎知識やメリット・デメリットを解説

考慮すべきこと2.コンバージョンへのつながりやすさ

最も理想的なのは、コンバージョン(お問い合わせや資料請求、商品購入など)につながりやすく、かつ上位表示が見込めるキーワードを優先的にコンテンツ化することです。

検索キーワードには、コンバージョンに近いものとそうでないものが存在しています。

たとえば、あなたの会社が寝具を販売しているとしましょう。

「不眠 原因」と「不眠 枕」というキーワードでは、コンバージョンに至る可能性が高いのは「不眠 枕」のほうです。

これは、ユーザーがすでに商品を想起しているためです。

一般にコンバージョンに繋がりやすいキーワードには、ライバルも力を入れてきます。

しかし、そのようなキーワードの検索ボリュームが必ずしも大きく、上位表示が難しいとは限りません。

まずはコンバージョンに近いキーワードの中で、(検索ボリュームが大きくなく)上位表示が見込めるものを見つけて優先的に対策していくと良いでしょう。

考慮すべきこと3.ジャンル

Googleが良質なコンテンツと評価するのは、「E-A-T(専門性・権威性・信頼性)」を備えたサイト・コンテンツだということは、すでにお伝えしました。

このことに関連して、メディアの立ち上げ初期には、特定のジャンルのコンテンツを集中的に作成・公開しましょう。

GoogleはWebサイトの情報の網羅性も評価しているので、特定ジャンルのコンテンツを充実させることが重要です。

そうすることで、その分野の専門家として認識され、早い段階で検索上位を取れる可能性が高くなります。

不動産会社を例に考えてみます。

事業に関連するキーワードは「賃貸」「住宅」「リフォーム」など数多くありますね。

その中でも、たとえば最初は「賃貸」に関連するコンテンツ(賃貸 初期費用」「賃貸 入居」「賃貸 手数料」など)に的を絞るのです。

限られた時間・リソースの中で、素早く効率的に成果を出していくためにも、最初に競合より秀でた特定のジャンルを作るのが最良の方法です。

コンテンツSEOの手順5.

ユーザーニーズの調査

どのような順序でコンテンツを作成するのか決まったら、実際に1つのコンテンツを構成するプロセスに入っていきます。

ただし、

- どのような人がその検索キーワードで検索するのか

- 対象のキーワードで検索するユーザーはどのような悩みを持っていて、どのような情報を求めているのか

を具体的にイメージしなければ、ニーズに応えた最適解は導き出せません。

そのため、以下の調査をおこなって、まずはユーザーニーズを深堀りしましょう。

- 競合ページ

- サジェストキーワード

- 共起語

- Q&Aサイト

ニーズの深堀1.競合ページ

実際にコンテンツにするキーワードで検索を実行して、上位10位に表示されているページを分析しましょう。

上位に表示されているページは、Googleがユーザーのニーズに合致すると判断したコンテンツのため、そのキーワードの検索意図を知ることができます。

ページの構成を見て、ユーザーがどのような情報を必要としているのか、チェックします。

ただし、上位ページが必ずしも完全にユーザーのニーズを満たしたものとは限りません。

競合ページに不足している情報や、ユーザーの悩みを解決するために独自に提供できる情報についても考える必要があります。

ニーズの深堀2.サジェストキーワード

サジェストキーワードは、あるキーワードと一緒に検索される可能性の高いキーワード一覧です。

そのため、ユーザーのニーズを深堀りするのに役立ちます。

たとえば、「メール 書き方」を検索窓に入力すると、「メール 書き方 ビジネス」や「メール 書き方 件名」など、さらに具体的な悩みを反映したサジェストキーワード(検索候補)が表示されます。

このようなサジェストキーワードをコンテンツの構成作成のヒントにしましょう。

「ラッコキーワード」では、無料でサジェストキーワードの一覧をダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。

また「Googleキーワードプランナー」を利用してサジェストキーワードのボリュームも調査することをおすすめします。

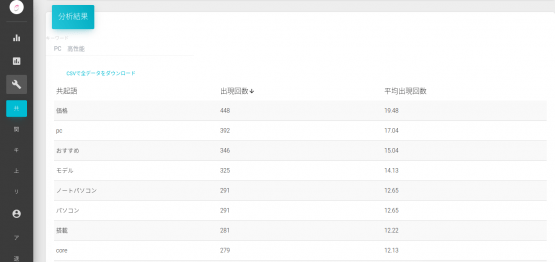

ニーズの深堀り3.共起語

共起語とは、コンテンツ内で対策キーワードと一緒に出現する頻度の高い語句のこと。

たとえば、「PC 高性能」というキーワードの共起語には、「価格」「おすすめ」「モデル」「搭載」などがあります。

ツールを利用して共起語やその出現回数をチェックしておくことで、コンテンツの情報網羅性を高められます。

ツールとしては、無料で利用可能な「サクラサクLABO 共起語調査ツール」がおすすめです。

共起語の正しい使い方や調査方法については、当サイトの別記事でより詳しく解説しています。

ぜひ下記の記事も併せてご確認ください。

共起語とSEOの関係|正しい活用方法や調査・分析ツールも紹介

ニーズの深堀り4.Q&Aサイト

「Yahoo!知恵袋」をはじめとするQ&Aサイトや口コミサイトには、検索ユーザーが抱えるリアルな悩みや質問が掲載されています。

このようなサイトを参照することで、ユーザー像を具体的にイメージできることに加え、上記の調査では発見できなかったニーズに気付ける場合もあります。

ユーザーに寄り添ったコンテンツを作るためにも、ぜひQ&Aサイトでキーワードに関連する質問をチェックしておきましょう。

コンテンツSEOの手順6.

ペルソナ設定

ユーザーニーズの調査が終わったら、次はペルソナ設定です。

ペルソナとは、自社の商品やサービスを利用する架空のユーザー像のこと。

これまでの調査を通して、おおよそユーザーどのような人物がそのキーワードで検索するのか推測できるはずなので、具体的な人物「一人」と、その人物が検索を実行するシチュエーションを設定しましょう。

- ペルソナの人物像(年齢・職業・性別・居住地・家族構成・性格など)

- 「いつ検索したのか」

- 「なぜ検索したのか」

- 「何をどうしたくて検索したのか」 など

コンテンツはこのペルソナに向けて、作成していきます。

理由は、ユーザーに「まさに自分に向けて書かれた記事だ」と認識させ、より刺さるコンテンツに仕上げるためです。

ペルソナについては、当サイトの別記事で詳しく解説しています。

ペルソナについてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

ペルソナとは

コンテンツSEOの手順7.

記事構成の作成

コンテンツSEOは、記事の構成が結果を左右するといっても過言ではありません。

いきなりライティングに入るのではなく、まずは記事の骨組みとなる「見出し(目次)」をしっかりと作成しましょう。

具体的にはまず、ユーザーニーズの深堀りで集めた情報をもとに、ペルソナが必要とするであろう項目を箇条書きにしていきます。

その後「1見出し1メッセージ」を意識して「どの見出しでどの情報を提供するのが最適か」を考えましょう。

「見出し」を見ただけでコンテンツ全体の構成がおおよそ把握できる状態がベストです。

というのも、Web上の文章を読むユーザーは、自分の求める情報にすぐアクセスしたいと考えるからです。

またユーザーのニーズを満たし、かつ競合と差別化するには以下の3要素も欠かせません。

- 網羅性

- 独自性

- 正確性

ぜひ構成の段階で確認しておきましょう。

コンテンツSEOの手順8.

ライティング

構成が完成したら、いよいよ記事の執筆です。

検索ユーザーは「上手い」文章を読みたいわけではありません。

「自身の悩みを解決するため」に文章を読みます。

そのためWebライティングにおいては、結論を先に提示してあげることや、論理的な主張になっていることがより重要です。

「PREP法」を用いれば、誰でも説得力のある論理的な文章が書けますので、ぜひ活用してみてください。

- P(Point):結論

- R(Reason):理由

- E(Example):具体例

- P(Point):結論

文章の型以外にも、わかりやすく質の高い記事を執筆するために、下記のようなポイントがあります。

SEOライティングのコツは、下記の記事で詳細に解説しています。

構成作成のポイントから執筆のポイントまで、網羅的にまとめていますので、ぜひこちらもご確認ください。

本当に上位表示したい人のためのSEOライティング|15のコツ

コンテンツSEOの手順9.

コンテンツのメンテナンス

コンテンツの作成・公開が終了したあとも、定期的に成果を確認・分析し、必要に応じてリライトしましょう。

コンテンツの管理や分析によく利用される無料ツールには、以下のようなものがあります。

- Google Search Console:サイト管理ツール。Google検索での表示回数やクリック、検索クエリやサイトの問題点の把握などができる。

- Google Analytics:アクセス解析ツール。アクセス数やユーザー数、流入経路やコンバージョンなどを測定・分析できる。

- GRC:検索順位チェックツール。キーワードごとにGoogle・Yahoo!・Bingでの日々の検索順位を測定できる。

リライトを優先すべき記事は、自サイトのコンテンツ・競合のコンテンツを分析した上で、検索上位が狙える記事です。

検索結果で20位前後の記事は、不足している情報を補い、改善することで、1ページ目に掲載できる可能性が高いです。

公開後順位の上がったコンテンツでも、そのまま放置しておけば次第に順位は下がってしまいます。

コンテンツSEOの効果を最大化するために、新しいコンテンツの作成と同時に、メンテナンスや効果測定もおこないましょう。

SEOを意識したリライトの方法は以下の記事で詳しく解説しています。

SEOで重要なリライトとは?すぐ実践できる記事の選び方とポイント【ChatGPT活用例も】 -webma-

ここまで見てきたように、SEOにおいて「良質なコンテンツ」を作成することは最も重要なタスクです。

しかし、実はそれだけでは十分ではありません。

SEOで成果を出すには、内部対策も同時におこなう必要があります。

最後にこちらもチェックしておきましょう。

SEOに不可欠なコンテンツ内部の6つの設定

良質なコンテンツは、Googleに適切に評価されてはじめて力を発揮します。

これからご紹介する6つの設定は、Googleのロボットにコンテンツを適切に伝えるために、またユーザーにとってわかりやすいページにするために必要な施策です。

- キーワードを含んだわかりやすいタイトルをつける

- メタディスクリプションを設定する

- 見出しを最適化する

- 適切なパーマリンクを設定する

- 画像を最適化する

- アンカーテキストでリンク先の内容を示す

それぞれ見ていきましょう。

SEO内部対策については、当サイトの別記事で解説しています。

より詳しくSEO内部対策について知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。

SEO内部対策とは?効果的な20の施策をわかりやすく解説 -webma-[

コンテンツ内部の設定1.

キーワードを含んだわかりやすいタイトルをつける

ページのタイトルには必ず対策キーワードを含めましょう。

タイトルにキーワードが含まれていない場合、検索エンジンはそのコンテンツがキーワードと関連性の高いものだと判断してくれません。

また、ユーザーもタイトルを見てページを訪問するかどうか判断するため、タイトルの内容がクリック率にダイレクトに影響します。

タイトルの長さは一般に、検索結果で省略されない32文字以内が良いと言われることが多いですが、実はタイトルの長さが直接SEOに影響するわけではありません。

GoogleのGary Illyes氏は、Google Off the Recordポッドキャストの中で次の発言をしています。

The <i>titel</i> length, that’s an externally made-up metrics.

タイトルの長さ、これは外部で作成された指標です。(27分9秒)Try to keep it precise to the page, but I would not think too much about how long…

タイトルをページに正確に合わせるようにしてください。しかし、私はそれがどれくらいの長さであるかについて、あまり考えていません…(28分13秒)

このように、Googleはタイトルの長さを重要視していません。

タイトルに関して「検索エンジン最適化スターターガイド」の中でGoogleが公表しているポイントは以下の3点であることを押さえておきましょう。

- ページのコンテンツについて正確に記述する

- 各ページに固有のタイトルをつける

- 簡潔でわかりやすいタイトルを使用する

SEOにおけるタイトルの付け方については、当サイトの別記事でより詳細に解説しています。

タイトルの付け方のコツを知りたい方は、ぜひ下記の記事も参考にしてください。

【具体例あり】SEOに効果的なタイトルの付け方|9つのコツを紹介

コンテンツ内部の設定2.

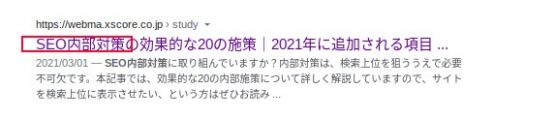

メタディスクリプションを設定する

メタディスクリプションとは、検索エンジン、あるいはユーザーに対してページの概要を紹介するもの。

設定しておくと、画像のように検索結果で説明文(スニペット)として表示される可能性があります。

Googleは「検索エンジン最適化スターターガイド」において、「ページの内容を正確に要約する」メタディスクリプションの設定を公式に奨めていますので、ぜひ設定しておきましょう。

なお、メタディスクリプションとして設定するテキストの長さは、Googleが推奨しているように、省略されない範囲にとどめます。

description メタタグのテキストには文字数の上限や下限はありませんが、検索結果で説明が完全に表示される程度の長さにすることをおすすめします。

とはいえ、ユーザーが使用するデバイスによって、スニペットとして表示されるテキストの長さは異なり、たとえばスマホでは50文字前後、PCでは120文字前後が表示される文字数です。

そのため、最大でも120文字以内でページ内容を要約し、また重要な内容は前半部分に盛り込むと良いでしょう。

ディスクリプションのSEO効果や書き方について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご確認ください。

ディスクリプションにSEO効果があるのは本当?書き方や文字数も解説

コンテンツ内部の設定3.

見出しを最適化する

見出しは、HTMLの「hタグ」を使用して最適化しましょう。

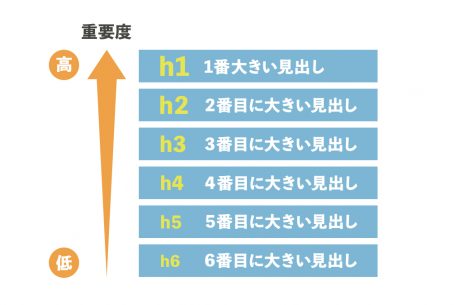

hタグは見出しの大きさ(重要度)に応じて、h1〜h6まであり、h1タグは最も重要な見出しと見なされます。

参照:検索エンジン最適化スターターガイド – PDF

hタグを使用すると、見出しが通常のテキストより大きく表示されるため、ユーザーは視覚的に重要な箇所を判断しやすくなります。

またhタグを適切に使い分けることで、コンテンツ内に階層構造ができるので、検索エンジンもユーザーもページ全体の構成を把握することが可能です。

ただし、単にテキストを強調する目的で見出しを乱用すると、かえってわかりにくくなってしまいます。

あくまでも「構成」そして「重要度」を伝えるための「見出し」であることを押さえておきましょう。

hタグ(見出し)の正しい使い方や作成のコツは、下記の記事で詳細に解説しています。

より詳しく知りたい方は、ぜひお読みください。

hタグのSEO効果とは?使うときの3つのルールと見出し作成のコツも解説

コンテンツ内部の設定4.

適切なパーマリンクを設定する

パーマリンクとは、各Webページに個別に当てられたURLのこと。

キーワードを含むURLは、ユーザーにも検索エンジンにも「ページがどのような情報を扱っているか」を伝えます。

また、URLにキーワードが入っているか否かは、検索順位に直接影響するとされています。

ぜひ以下のポイントを踏まえてパーマリンクを適切に設定しましょう。

- キーワードを使用する

- 短く簡潔に

- 日本語ではなく英単語を使用する

- 複数の単語は、ハイフン(−)でつなぐ

コンテンツ内部の設定5.

画像を最適化する

コンテンツ内で使用する画像を最適化することで、SEO効果をより高めることが可能です。

Googleが推奨するように、特に下記3点を心がけましょう。

参照:検索エンジン最適化スターターガイド – 画像を最適化する

- alt属性を記述する

- 適切なファイル名にする

- 標準のファイル形式を使用する

画像の内容を正確に把握できない検索エンジンが、画像の内容を理解するときに参照するのが「alt属性」です。

alt属性は画像が表示されない場合に、「代替テキスト」として表示されます。

このalt属性には、画像の内容を具体的かつ端的に説明するテキストを設定しましょう。

「SEO 対策 コンテンツ 効果 キーワード 方法 表」など、無理にキーワードを詰め込むのは逆効果です。

alt属性の最適化について、さらに詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご確認ください。

alt属性とは?SEOにおいて重要な4つの理由と適切な書き方を解説

また、画像のファイル名も重要です。

「image 1.jpg」など、抽象的なファイル名ではなく、「犬と遊ぶ子供の画像」など、具体的なファイル名をつけましょう。

ファイル形式に関しては、一般的にサポートされている形式(JPEG・GIF・PNG・BMP・WebP)の使用が推奨されています。

「画像を使用する際に、SEOの観点で意識すべきポイントをまとめて知りたい!」という方は、下記の記事をご確認ください。

画像ってSEOに必要?SEOに効果的な画像のポイントと注意点

コンテンツ内部の設定6.

リンクはアンカーテキストで内容を示す

自サイトの別ページや、他サイトへのリンクを掲載する場合には、アンカーテキストに注意しましょう。

アンカーテキストとは、リンクとして表示される以下のような文字列のことで、テキストリンクと呼ばれることもあります。

検索エンジンもユーザーもアンカーテキストの内容から、リンク先にどのようなコンテンツがあるかを推測します。

検索エンジンもユーザーもアンカーテキストの内容から、リンク先にどのようなコンテンツがあるかを推測します。

参照:検索エンジン最適化スターターガイド – リンクを上手に使う

そのためアンカーテキストで、リンク先のページ内容を簡潔に示すことが重要です。

また、そもそもリンク先のページがユーザーにとって有益かどうかも、Googleからの評価に直接影響しますので、ユーザーにとって役に立つリンクのみを設置するようにしましょう。

アンカーテキストの作成ポイントについては、下記の記事でより詳しく解説しています。

アンカーテキストとは?SEOに与える影響や作成時のポイントを解説

【まとめ】コンテンツSEOで成果を出すには、ユーザーにフォーカスした良質なコンテンツが不可欠!

今回は、コンテンツSEOについてお伝えしました。

コンテンツSEOには時間も労力もかかりますが、ユーザーファーストの「良質なコンテンツ」を継続して提供できれば、確実にサイトからの集客を増やせます。

ぜひ今回ご紹介した下記の9つのステップを参考に、実践してみてください。

- メディアの役割設定

- キーワード調査

- キーワードグルーピング

- コンテンツの優先順位の決定

- ユーザーニーズの調査

- ペルソナ設定

- 記事構成の作成

- ライティング

- コンテンツのメンテナンス

もし、社内にノウハウやリソースがないためにコンテンツSEOの実施を迷っている方がいらっしゃいましたら、SEO支援をおこなう会社に相談するのも一つの手です。

弊社もお客様のSEOを支援するサービスを提供しています。

コンテンツ対策のみならず、内部対策や外部対策まで代行・サポートいたしますので、もしお困りの場合はお気軽にご相談ください。

株式会社エクスコアのコンテンツマーケター・ライター。

1996年生まれ。大学で言語学専攻を卒業したのち、エクスコアに入社。2020年からオウンドメディア「Webma」の運営に従事し、コンテンツ制作・編集・SEO業務に携わる。累計100記事以上を執筆し、PV数・CV数400%超成長に貢献。