SEOに取り組んでいる方なら、一度は「記事数とSEOの関係」について気になったことがあるのではないでしょうか?

SEOを意識した記事を作成しているのに、なかなか順位が上がらないとなると、

「どれくらい記事を書けば検索上位に表示されるのだろう…」

「とにかく数を増やせば上がるのかな…」

そう思う方も少なくないと思います。

しかし、やみくもにサイト内の記事(ページ)を増やしても、かえってSEOにマイナスな影響を及ぼしかねません。

そこで今回は、以下のトピックについて解説します。

- 記事数とSEOの関係性

- 記事数を増やす3つのメリット

- 良質なコンテンツを作るための3つのポイント

- SEOの成果を最短で出す記事の増やし方

- 外注して記事を増やすべきかどうか

この記事を読むことで、SEOに効果的な記事の増やし方が理解できます。

「記事をできるだけ早く上位表示させたい!」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

現在、SEOライティングの手順を細かく説明した「SEOライティングマニュアル」を無料配布中です。

下記のリンク先で取得できます。

SEOライティングマニュアル

提供中のSEOサービス

- 「SEOコンサルティング」>> SEO対策全般をお考えの方に

- 「内部施策代行」>> サイト内部を最適化したい方に

- 「外部施策代行」>> 被リンクを獲得したい方に

- 「記事制作代行」>> 記事制作を依頼したい方に

目次

記事数とSEOの関係性

先に結論をお伝えすると、記事数(ページ数)と順位の間に直接的な関係性はありません。

つまり、「数」の多さだけで順位が上がることはないということです。

一方で、質の良い記事を多数有しているサイトが、そうでないサイトよりSEOで有利になりやすいのも事実と言えます。

なぜなら、検索順位が他サイトとの相対評価で決まるためです。

ここからは記事数とSEOの関係について、質問の多い以下の3点について解説します。

- 記事数を増やせば上位表示できるのか?

- 上位表示に必要な記事数はあるのか?

- 少ない記事数でも成果は出るのか?

1.記事数を増やせば上位表示できるのか?

「とにかく記事数を増やせば上位表示できる」という考えは誤りです。

GoogleのJohn Mueller氏は、上位表示とサイトの総ページ数の関係性について次のように回答しています。

ページ数が多くても何の意味もありません(そうでなければ、誰もが自分のサイトに無限のカレンダーを持っているでしょうし、2つ持っているかもしれません)。インデックスされているページ数が多ければサイトの順位が上がるという魔法のようなランキング要素は(まだ)ありません。どちらかというと、カンファレンスでの発表や人々との会話から得られた逸話によると、インデックスされるページ数を減らした大規模なサイトは、結果的にランキングが向上しています(たいていは、無駄なものを省いたり、似たようなコンテンツを統合したりしていますが…)。

引用元:reddit – Anyone suspect that a site’s total page count affects SEO?

※原文は英語。DeepLにて翻訳した内容を掲載しています。

この発言からもわかるように、単に記事数を増やすことに意味はなく、むしろ「質の高い」記事だけを増やすことに意味があるのです。

記事を量産することが目的になってしまうと、サイト内に低品質なコンテンツが増え、逆に評価を落とすさえあります。

Googleのウェブマスター向け公式ブログにも、次の記述があります。

ウェブサイトの一部に質の低いコンテンツが掲載されている場合に、サイト全体のランキングに影響が及ぶ可能性があります。そのため、質の低いページを削除する、コンテンツの内容が薄いページを有用なページに統合するか改善する、または質の低いページを別のドメインに移動することによって、コンテンツの質が良くなり、掲載順位が上昇する可能性があることをもう一つの具体的なガイダンスとして提示しています。

つまり、サイト内に一部でも低品質なコンテンツがあると、サイト全体の評価にも悪影響を及ぼすリスクがあるということです。

このことを踏まえると、良質なコンテンツを作成するだけでなく、場合によっては「記事を減らす」施策も必要なことがわかるでしょう(のちほど詳しく解説します)。

SEOでは、ただ「記事数を増やす」ことではなく「良質な記事だけを増やす・集める」ことが重要なのです。

2.上位表示に必要な記事数はあるか?

よく「SEOで上位表示するのに必要な記事数はありますか?」という質問がありますが、「〇記事必要」という明確な答えは存在しません。

ただし、対策するキーワードの競合性やジャンルによっては、上位表示するために一定の記事数が必要な場合があります。

たとえば、

- YMYL領域に属するクエリ

- トランザクショナルクエリ(取引型のキーワード)

などです。

こうしたキーワードでは、「記事レベル」「サイトレベル」の評価のうち、「サイトレベル」での評価の比重が大きくなります。

つまり、自社がいくら記事レベルで良質でも、競合サイトのほうが高い専門性や良い評判、豊富なコンテンツを備えていれば、上位表示は難しいということです。

一方で、記事レベルでの評価比重が大きい(SEO難易度の低いキーワード)の場合には、その記事の評価だけで上位表示できるケースもよくあります。

SEO難易度の判断方法は以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

SEO難易度は何で決まるのか?チェックツールと3つの判断基準を紹介 -webma-

3.少ない記事数でも成果は出せるのか?

「ブログで成果を出すには100記事必要だ」。

これもよく言われる言葉ですが、20記事程度しかなくても検索上位にランクインし、成果を出すことは可能です。

実際に、バズ部さんが掲載するコンテンツマーケティングの成功事例では、わずか20記事の投稿で以下の実績を残している企業ブログがあります。

- 月間20万PV

- 複数のキーワードでの上位表示

参考:バズ部 – コンテンツマーケティング開始後、わずか20記事の投稿で月間20万PVを達成し、ブログ開始わずか3日で2冊の本を出版した会計士のブログ

ただし、その際「コンテンツの質」が絶対条件です。

Googleは検索エンジン最適化スターターガイドの中で、以下のようにコンテンツの重要性を説いています。

人を引きつける有益なコンテンツを作成すれば、このガイドで取り上げている他のどの要因よりもウェブサイトに影響を与える可能性があります。

したがって、SEOではまず記事数よりも記事の「質」にフォーカスすべきです。

質の低い記事はどれだけ増やしてもSEOにプラスには働きませんが、質の高い記事であれば、数が増えるほど良い効果が期待できます。

次の章では「良質」であることを前提に、記事数を増やすメリットを解説します。

記事数を増やす3つのメリット

「良質」な記事であれば、数を増やすことでいくつかのメリットが得られます。

- 集客力が高まる

- ユーザーの回遊性が高まる

- 関連するページの品質評価が高まる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

メリット1.集客力が高まる

記事が増えるほど、集客力は高まります。

なぜなら、サイトへ訪問する際の「入り口」が増えるためです。

たとえば「ブログ 書き方」というキーワードを狙った記事しかないサイトには、ブログの書き方に悩みを持ったユーザーしか集まりません。

しかし「ブログ 開設方法」「ブログ 収益化」「画像作成 ツール」など、対策するキーワードが増えると、あらゆる悩みを持つユーザーがサイトを訪問しますよね。

あなたのお客さんになりうるユーザーは、多様なキーワードで検索をおこないますので、記事数が増えることでより集客のチャンスが広がるわけです。

サイトの訪問者が増えると母数が増える分、コンバージョンや被リンクにつながる可能性が高まります。

メリット2.ユーザーの回遊性が高まる

質の高い記事が増えると、ユーザーの回遊性が高まるメリットもあります。

回遊性が高まるというのは、あるページを訪問したユーザーが別の記事も閲覧し、サイト内に長時間とどまってくれるということです。

あなたも訪問したサイトで、本来目的としていた記事だけではなく、興味のある他の記事を読んだ経験があるのではないでしょうか。

ユーザーの回遊性が高まると、ユーザーと接触している時間が増えます。

ユーザーとの接触時間が長いほど、ロイヤリティ(愛着)や信頼関係が強まり、商品やサービスの購入に至る可能性があります。

メリット3.関連するページの品質評価が高まる

関連するページ同士の品質評価や、サイト全体の品質評価が高まることも、メリットの一つです。

記事が増えると、あるトピックに関連するページの数も増えます。

Googleはページの関連性の高さやトピックの網羅性を重視するため、関連するページ同士をリンクで結ぶことで、より高い品質評価を与えてくれるのです。

品質評価が検索順位に影響することは言うまでもありません。

ユーザーにとっても、関連するページで補足情報や関連情報を得られることは有益です。

ここまでに3つのメリットをご紹介しましたが、これらは記事に質が伴っていてはじめて得られるものです。

次の章では、どのようなポイントを意識すれば良質な記事になるのかを解説していますので、そのままお読みください。

良質なコンテンツを作るための3つのポイント

ここまでに何度も「良質なコンテンツを増やすことが重要」と繰り返してきましたが、どのようなコンテンツであれば良質と言えるのでしょうか?

良質なコンテンツを作るには、少なくとも次の3要素を意識しなければなりません。

- ユーザーの検索意図

- E-E-A-T

- オリジナリティ

それぞれ詳しく解説します。

ポイント1.ユーザーの検索意図

「良質なコンテンツ」を作るには、まずユーザーの「検索意図」を的確に捉え、そのニーズにあった情報を提供しなければなりません。

私たちが検索をおこなうときには、必ず何かしらの「悩み」や「意図」を持っています。

たとえば「引っ越し 費用」というキーワードで考えてみましょう。

このキーワードで検索したユーザーは「引っ越しにいくら必要なのか知りたい」という悩み(顕在ニーズ)を持っていることが推測できます。

さらに言えば、ユーザーの根本的な悩みは「できるだけ費用を抑えて引っ越しがしたい」(潜在ニーズ)ということかもしれません。

キーワードに反映されたこのようなユーザーの意図を読み取り、悩みを解決してあげるコンテンツは良質だと言えます。

キーワードごとのニーズを把握するには、以下を分析します。

- 顧客からの質問や相談

- 上位サイトの傾向

- サジェストキーワード

- Q&Aサイト

具体的な調査方法については、こちらの記事で紹介しているので、あわせてご確認ください。

SEOで重要な検索意図とは?正確に把握してコンテンツに活かす方法

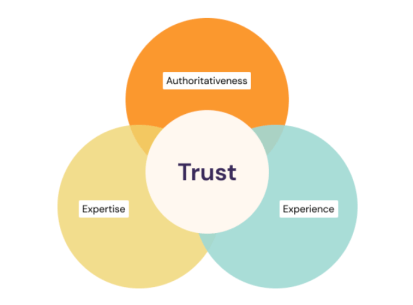

ポイント2.E-E-A-T

SEOについて調べたことのある方なら、「E-E-A-T」という言葉を一度は聞いたことがあるのでしょう。

E-E-A-Tとは、次の3要素から作られた言葉で、近年特にGoogleが品質評価において重要視している概念です。

- 経験(Experience):コンテンツ作成者の経験や実体験が織り込まれているかどうか?

- 専門性(Expertise):コンテンツの作成者が、そのトピックに関して経験・知識をもつ専門家かどうか?

- 権威性(Authoritativeness):コンテンツやその作成者・Webサイトの運営者が、当該の分野で多くの人に認められた存在であるかどうか?

- 信頼(Trust):ページやサイトに正確性や安全性、公正さなどがあり、ユーザーから見て信頼に値するか?

Googleは検索品質評価ガイドラインにおいて、E-E-A-Tをページの品質評価上最も重要な要因の一つとして挙げています。

参照:Google – Search Quality Evaluator Guidelines

つまり、E-E-A-Tの各要素を備えているほど、Googleの理想とする品質に近づくということです。

E-A-Tを高めるには、例として以下のような方法が挙げられます。

- 自分の実体験を記事に盛り込む(経験)

- 専門家(その道に詳しい人物)が記事を執筆する・監修する(専門性)

- 特定の分野に関する情報発信を継続的におこなう(権威性)

- 他サイトやSNSで引用されやすいコンテンツを作る(権威性)

- 著者情報や運営者情報を明記する(信頼性)

- 信頼性の高い情報を用いてソースは明示する(信頼性)

E-A-Tについて、より具体的な内容や施策が知りたい方はこちらの記事をご確認ください。

E-A-Tとは?Googleが重要視する理由と具体的なSEO対策

ポイント3.オリジナリティ

良質なコンテンツであるためには、オリジナリティが必要不可欠です。

競合を分析することは重要ですが、競合と同じようなコンテンツを作ったところで、そこに大きな価値は生まれません。

検索結果に表示されるページがみな同じような記事ばかりでは、うんざりしてしまいますよね。

Googleもウェブマスター向け公式ブログにおいて次のように記載しています。

今回のアップデートにより、ユーザーに有用で信頼できる情報を提供することよりも、検索結果のより上位に自ページを表示させることに主眼を置く、品質の低いサイトの順位が下がります。その結果、オリジナルで有用なコンテンツを持つ高品質なサイトが、より上位に表示されるようになります。

このように、オリジナルコンテンツは検索順位の向上につながります。

以下の例も参考にして、どうすれば自社の記事に「オリジナリティ」が出せるのか考えましょう。

- アンケートを実施する

- 実際に検証や調査をしてみる

- 専門家にインタビューする

- 自分の経験や考察を盛り込む

- 情報を画像や表、グラフや動画など独自の方法でまとめる

- 事例を盛り込む

- 他のサイトにはない詳細な情報を提示する

- 海外の情報を翻訳して引用する

SEOの成果を最短で出す記事の増やし方

SEOでできるだけ早く成果を出したいのであれば、記事数よりも「どのキーワードから対策していくか」という「優先順位」に注意しましょう。

記事が上位表示できるかどうかは、最初のキーワード選びにかかっていると言っても過言ではありません。

以下の2つの条件を満たしたキーワードから優先的に記事にしていくことで、少ない記事数でも効率よくSEOで成果を出せます。

- ロングテールキーワードから狙う

- 特定のカテゴリーのキーワードから狙う

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.ロングテールキーワードから狙う

ロングテールキーワードとは、3語〜4語で構成される複合キーワードのこと。

一般に、月間の検索ボリュームが1000回以下のニッチなキーワードを指します。

| 3種類のキーワード | |||

| キーワードの種類 | ビッグキーワード | ミドルキーワード | ロングテールキーワード |

| 例 | 「広告」 | 「広告 運用」 | 「広告 運用 会社」 |

| 月間検索ボリューム目安 | 1万回以上 | 1000回〜1万回 | 1000回未満 |

ロングテールキーワードを狙った記事から増やすべき理由は3つあります。

- 上位表示されやすい

- コンバージョンにつながりやすい

- コンテンツが作成しやすい

ロングテールキーワードは、検索ボリュームが小さい分競合性も下がります。

そのため、競合ひしめくビッグキーワードとは異なり上位表示は難しくありません。

記事の前半でお伝えしたような「記事レベル」の評価が順位に反映されやすい傾向があります。

しかし「検索ボリュームが小さい」と言うと、「1位を獲得してもあまり多くのアクセスが見込めないんじゃないのか?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。

たしかに、ビッグキーワードのように多くのアクセスは見込めないかもしれませんが、ロングテールキーワードには目標であるコンバージョン(成約)につながりやすいメリットもあるのです。

なぜならロングテールキーワードで検索するユーザーは、ニーズがより深く・より明確になっているためです。

たとえば、「化粧水」というビッグキーワードと「化粧水 乾燥肌 メンズ」というロングテールキーワードを比べてみてください。

後者で検索するユーザーのほうが悩みの度合いが深いことが見て取れますよね?

このようなユーザーに対して、求められるコンテンツや商品・サービスを提供できれば、悩みの度合いが深いために購入に至りやすいのです。

またキーワードからニーズが掴みやすいため、ユーザーの意図にマッチした「良質なコンテンツ」づくりもしやすくなります。

検索回数の多いビッグキーワードから対策したくなる気持ちはわかりますが、まずは潜在顧客や見込み客の悩み・困りごとに直結するロングテールキ−ワードから狙いましょう。

ロングテールキーワードの具体的な選び方は、当サイトの別記事で詳しく解説しています。

ロングテールキーワードで対策したい方は、ぜひこちらの記事も併せてご確認ください。

【実践的】ロングテールキーワードの選び方|おすすめのツールも紹介

2.特定のカテゴリ−のキーワードから狙う

特定のカテゴリーのキーワードから集中的に対策することが、検索上位獲得への近道です。

自社の強みとなる領域を一つ見つけ出し、まずはそのテーマに絞って記事を増やしていくということです。

これは、先ほど説明した「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼)」の専門性や権威性にも関連していています。

Googleは専門性を備えたサイトやページを高く評価するため、早い段階である分野に特化している状況が作れると、SEOにおいて有利に働くのです。

たとえば、あなたの会社が家具を販売する会社だと想定しましょう。

販売する家具に関するキーワードは、「机」や「椅子」「タンス」などさまざまです。

しかし、まずは「机 おしゃれ 木」や「机 一人暮らし オススメ」など「机」というカテゴリーに絞って対策をするのです(あくまでも例です)。

そうすれば、早い段階で競合より秀でたジャンルができ、専門家や権威としての評価につながります。

このように、SEOで早く成果を出したいのであれば「どのようなキーワードから対策するか」が特に重要です。

やみくもに記事を増やしていくのではなく、常に優先順を意識しながら記事を増やしていきましょう。

「それでも検索順位が上がらない…」とお悩みの方は、こちらの記事を確認してみてください。

検索順位が上がらない11の要因とその解決策【SEO担当者必見】 -webma-

記事を増やす際に注意したいポイント

ここまでを読んで、さっそく記事を増やしていこうと思っている方も多いと思いますが、その際に注意点もあります。

次の2点についても確認しておきましょう。

- 低品質コンテンツは排除する

- カニバリに気をつける

1.低品質コンテンツは排除する

低品質コンテンツがすでに存在しているサイトでは、記事を増やすことと同時に、「減らすこと」も検討しなければなりません。

「もったいない」と感じてしまうかもしれませんが、昨今のSEOにおいては質の高い記事だけを多数集めたサイトを目指すことが重要です。

低品質なコンテンツがサイト内に数多く存在すると、それらが足を引っ張り、結果としてそれぞれの記事順位も思うように上がりにくいこともあります。

低品質コンテンツに対しては、たとえば次のような方法で対処できます。※優先度の高い手法から記載しています。

- リライト

- 削除

- noindex

読者目線であまりに内容の薄い記事が多数あったり、コピーコンテンツになっていたり、自社の潜在顧客・見込み客の関心から外れたコンテンツばかりの場合は、それらを排除しましょう。

低品質コンテンツかどうかを判断する際には慎重に判断する必要がありますので、詳しい内容は下記の記事をご確認ください。

低品質コンテンツとは?Googleによる定義やSEOへの影響、見分け方を解説 -webma-

2.カニバリに気をつける

記事を増やす際には、カニバリにも注意しなければなりません。

カニバリとは「共食い」を意味する言葉で、SEOにおいては「自サイト内の複数のページが、同じキーワード/同じ検索意図を持つキーワードをターゲットにして順位を争っている状態」を指します。

カニバリが発生すると、順位が安定しなかったり、せっかくの記事制作のリソースが無駄になるというデメリットが発生します。

そのため、とくに特定のテーマや領域に絞って記事を書く場合には、検索意図が同じキーワードで記事をいくつも書いてしまわないように注意が必要です。

カニバリについては具体例も含めて、下記の記事で詳しく解説しています。

SEOでよく聞くキーワードカニバリゼーションとは?問題点や解決方法を解説 -webma-

外注して記事数を増やすべきか迷っている方へ

この記事を読んでいる方のなかには、「外注して記事数を増やすべきかどうか迷っている」というWeb担当者もいるでしょう。

記事作成にはそれなりに工数がかかるため、社内の人的リソースが足りず、記事の更新が止まってしまうことも珍しくありません。

しかし単に記事を増やすことを目的に外部に依頼しても、SEOで良い結果は望めないでしょう。

外注するのであれば、「良質なコンテンツ」を作成してもらうことを目的に依頼してください。

クラウドソーシングでは、安価にフリーライターに記事作成を依頼することが可能ですが、ライターによって質に差が出やすく、適切な人材を探すのは容易ではありません。

そのためコンテンツ制作を依頼するなら、SEOやコンテンツマーケティングを本業としている会社がおすすめです。

コンテンツSEOの観点から上位表示に必要な対策をしたうえで、「良質なコンテンツ」を納品してもらえるはずです。

また会社によっては、サイト全体について改善の提案やアドバイスをしてくれることもあります。

なお弊社エクスコアでも、SEOのコンテンツ作成代行サービスを提供しています。

もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【記事制作を内製している方向け】

自社で記事を作成したい方に向け、「SEOライティングマニュアル」を無料で配布しています。

下記のリンク先で取得できますので、ぜひご活用ください。

SEOライティングマニュアル

【まとめ】やみくもに記事数を増やしてもSEOには逆効果!良質なコンテンツを増やして上位表示を狙おう!

今回は、SEOと記事数の関係性についてお伝えしました。

ただ記事を増やしても検索順位は上がりませんので、まずは一つ一つの記事の質を高め、ユーザーを満足させることに注力しましょう。

ユーザーに本当に役立つコンテンツなら、その記事1つでも上位表示やコンバージョンにつながる可能性がありますし、最終的にはその積み重ねがサイト全体の評価向上につながります。

コンテンツ制作の際には、以下の3つのポイントを意識してください。

- ユーザーの検索意図

- E-E-A-T

- オリジナリティ

SEOライティングのコツは、以下の記事で詳細に解説しています。

SEOに強い記事を書きたい、という方はぜひ参考にしてください。

本当に上位表示したい人のためのSEOライティング|15のコツ

また少ない記事数・短い期間でSEOで成果を出したいのであれば、キーワードの優先順位を意識することも重要です。

次の2つの条件を満たすキーワードから優先的に対策しましょう。

- ロングテールキーワードから狙う

- 特定のカテゴリーのキーワードから狙う

なお、弊社ではSEO対策の支援をおこなっております。

もし何かお困りのことがございましたら、下記のボタンからお気軽にご相談ください。

提供中のSEOサービス

- 「SEOコンサルティング」>> SEO対策全般をお考えの方に

- 「内部施策代行」>> サイト内部を最適化したい方に

- 「外部施策代行」>> 被リンクを獲得したい方に

- 「記事制作代行」>> 記事制作を依頼したい方に

Webma編集部のメンバーが執筆しています。Webマーケティング(SEO、MEO、Web広告、Web制作)の情報をわかりやすくお届けします。

引用:

引用: