現代ではスマートフォンが普及して、なにか調べものをする際はネットで調べることが当たり前となりました。

医療に関する情報も患者自らが積極的に収集するようになっています。

医療機関は医療に関して根拠のある情報を発信し続けることで、患者さんとの接点をもつことができ、信頼関係の構築や専門性のアピールにも役立ちます。

そのため認知度拡大や集患の一環として、ホームページ上のブログやSNSなどを通じて、患者が必要としている情報を提供する医院が増えているのです。

他の医院と同様に、「これから医療記事を制作しようとしている」という医院も少なくないでしょう。

本記事では、記事執筆を担当する院長先生や医院のスタッフ、記事制作の依頼を検討中の方に向けて、以下のトピックについて解説しております。

- 医療記事の制作において把握しておくべき要素や注意点

- 医療記事の制作における生成AIの活用について

- 医療記事の信頼性を担保するためのポイント

- SEOを意識した医療記事の制作方法

- 記事制作は自作と外注どちらにすべき?

- 記事制作を外注する際の注意点や費用相場

医療記事のSEOに強いエクスコアの「記事制作代行サービス」についても紹介しております。

ぜひ最後までご覧ください。

提供中のSEOサービス

- 「SEOコンサルティング」>> SEO対策全般をお考えの方に

- 「内部施策代行」>> サイト内部を最適化したい方に

- 「外部施策代行」>> 被リンクを獲得したい方に

- 「記事制作代行」>> 記事制作を依頼したい方に

目次

医療記事の制作において把握しておくべき3つの要素

医療記事の制作において、下記3つは切っても切り離せない要素のため把握しておきましょう。

- YMYL

- E-E-A-T

- 医療広告ガイドライン

それぞれ詳しく解説します。

YMYL

YMYLとは「Your Money or Your Life」の略称で、簡単に説明すると人生に大きな影響を与えうるトピックのことです。

YMYLはGoogleが用いている概念であり、以下のように定義されています。

Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。Google はこうしたトピックを「Your Money or Your Life」、または略して YMYL と呼びます。

「人の健康や安全」とあるように、病気や治療法について情報を発信する医療記事はYMYLに該当するといえます。

YMYLに該当するトピックでは、間違った情報が発信されると、ユーザーの人生に大きな影響が出る恐れがあるため、一般的な記事よりも質の高さが求められます。

具体的には、次に説明する「E-E-A-T」が優れているかどうかが重要視されるため把握しておきましょう。

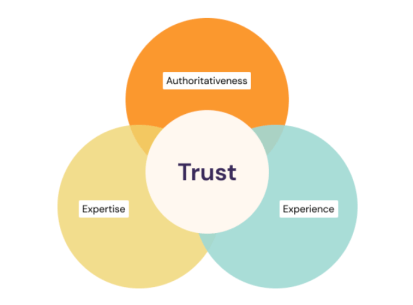

E-E-A-T

「E-E-A-T」とは、Googleが検索結果の品質をチェックするため用意した「検索品質評価ガイドライン」にて定義されている、webサイトの品質を評価する基準のひとつです。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trust(信頼)

上記4つの頭文字をとって「E-E-A-T」と呼ばれています。

もともとは「E-E-A-T」ではなく「E-A-T」と呼ばれており、以下のように定義されていました。

これは、Google の検索ランキング システムが有益で的確な情報を提供しているか評価する際に使用されるコンセプトで、一般の人が、表示された検索結果で E-A-T(専門性、権威性、信頼性)が示されていると感じるかどうかを評価します。

引用:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加|Google 検索セントラル

2022年に新たに「E(経験)」が追加され「E-E-A-T」となりました。

Googleは E(経験)について、以下のような点が評価されるとしています。

つまり、実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。

引用:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加|Google 検索セントラル

検索結果1ページ目のwebサイトに載っている情報を参考にして書かれたような記事よりも、著者の実体験に基づいて書かれた記事のほうが評価されやすいということです。

新たに追加された「経験」と、すでにある「専門性」・「権威性」の3つによって「信頼」を支えている構造です。

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインとは、医療広告における規制の指針をまとめたもので、正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。

医療は専門性の高い分野であり、患者が治療内容について理解・判断するのが難しく、不適切な治療を受けると大きな被害を被ることから、患者を不当に勧誘する広告を規制しています。

この規制は、医院が所有するホームページやホームページ内のブログなども対象となります。

そのため、医院のホームページに載せる医療記事を制作する際は、医療広告ガイドラインを遵守しなければなりません。

エクスコアの記事制作代行サービス では、医療広告ガイドラインやE-E-A-Tに配慮した記事を提供しています。

医療記事の制作における2つの注意点

医療記事を制作する際は、以下の2点に注意しましょう。

- 注意点1.医療広告ガイドラインに違反した記事を作成しない

- 注意点2.専門用語の説明・補足をする

それぞれ詳しく解説します。

注意点1.医療広告ガイドラインに違反した記事を作成しない

すでに説明したように、医療記事の制作時は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

ガイドラインに違反すると、懲役刑や罰金刑などに科される恐れがあり、悪質な違反に関しては「医院の開設許可取り消し」や「医院の一時的閉鎖命令」などの処分も考えられます。

ガイドラインに違反しないよう、以下のような点に注意しましょう。

- 誇大表現をしない

- 自院が他の医院と比べて優れている表現をしない

- 患者の主観に基づいた治療内容や治療効果を使わない

- 読者が治療効果に関して勘違いするような表現や画像を使わない

それぞれのポイントについて解説します。

誇大表現をしない

虚偽でなくとも、事実を誇張した表現はガイドラインで禁止されています。

よくある違反事例のひとつとして、厚生労働省に「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所として認定された」旨を強調して記載している例が挙げられます。

かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所は、定められた一定の基準に医療機関が合致している旨を届け出るものであり、厚生労働省が特別に認定しているものではありません。

そのため、赤文字や太文字などで強調して「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所として認定されました!」というような表記は患者を誤認させる恐れがあり、ガイドライン違反となるでしょう。

その他にも以下のような表現は誇大表現とみなされる恐れがあるため、使用は控えることをおすすめします。

- 最新の医療機器を導入しています。

- 〇〇は最先端の技術です。

- △△は安心安全な手術です。

- 契約期間中は医療脱毛が受け放題なプランです。

厚生労働省によると、令和2年度には合計1,799件の医療広告規制違反が見つかり、そのうち567件は誇大表現による広告が原因となっています。

約3分の1の違反が誇大広告によるものなので、特に注意すべき点といえるでしょう。

参照:厚生労働省:ネットパトロール事業について(令和2年度)

自院が他の医院と比べて優れている表現をしない

自院が他の医院と比べて優れている表現、いわゆる「比較優良広告」に該当する表現も避けなければなりません。

次のような表現は、比較優良広告に該当するため使わないようにしましょう。

- 日本一〇〇な医院です。

- 当院は県内トップの治療実績があります。

- 当院の院長は△△の第一人者です。

- 芸能人の◇◇さんも当院での治療効果を実感されています。

また、自費診療に対応している医院で多い違反表現として、以下のような例が挙げられます。

「他院で断られた方からの相談を受けることも多いです」

この表現は、患者さんに対して他の医院よりも優れている印象を与える可能性があり、ガイドライン違反となる恐れがあるため使わないようにしましょう。

患者の主観に基づいた治療効果に関する体験談を使わない

医療記事において、患者さんから寄せられた口コミやSNSの投稿文章などは活用しないようにしましょう。

治療の効果は当然人によって異なるものです。

そのため、患者の主観に基づいた治療効果に関する内容は、読者を誤認させる恐れがあるため禁止されています。

すべての文章をそのまま転載することはもちろん、一部を抜粋して転載することもしてはいけません。

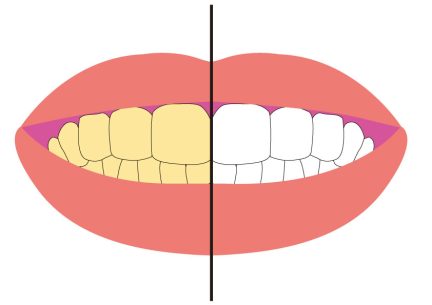

読者が治療効果に関して勘違いするような画像を使わない

症例のビフォーアフターを掲載する際は記載内容に注意が必要です。

下記画像のようにビフォーアフターの画像だけを載せるのはガイドライン違反となります。

なぜなら治療結果は患者ごとに異なるものであり、ビフォーアフターの画像だけでは読者に誤認を与える恐れがあるからです。

ビフォーアフターの画像が原因でガイドライン違反となったサイトは、令和3年3月の時点で569件あり、誇大表現が原因で違反となったサイトの数とほぼ同数です。

参照:厚生労働省:ネットパトロール事業について(令和2年度)

違反数の多さから、このケースもよくある違反例といえます。

最低限ビフォーアフター画像とともに、通常おこなわれる治療内容や費用、副作用やリスクは記載しましょう。

注意点2.専門用語の説明・補足をする

医療記事の制作において専門用語を使うこともあるでしょう。

医療記事は専門性の高さが求められるため、専門用語を使うこと自体に問題はありません。

ただ、なんの説明や補足もなく、専門用語を多用することがないようにしましょう。

たとえば「高血圧の予防」に関する記事で「ナトリウムの摂取量を減らすべき」という表現をするより、「塩分の摂取量を減らすべき」という表現のほうが読者に伝わりやすいです。

また、インプラントに関する記事であれば「フィクスチャー」と表現するより、「インプラント体」や「フィクスチャー(人工歯根)」などと表現すると良いでしょう。

読者は医療に関する専門的な知識を持っているわけではないため、上記のように専門用語を使いつつも、できるだけわかりやすい表現にしたり、補足を加えたりすることが大切です。

医療記事の制作に生成AIは活用できる?

近年、ChatGPTやGeminiといった生成AIが話題となっていることから、医療記事の制作に活用できないかと考える方もいらっしゃるでしょう。

結論、生成AIを部分的に活用して医療記事を制作すること自体は可能です。

ただし、AIが生成するコンテンツには、間違った情報や古い情報が含まれることもあるため、必ず内容をチェックし、必要に応じて修正が必要です。

AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンスには以下のように言及されています。

AI を使用したからといってランキングに関して特別なメリットがあるわけではありません。有用、有益なオリジナル コンテンツで、E-E-A-T の基準を満たすものは、検索で上位に表示される可能性が高くなります。作成方法ではなく、内容が評価の対象となります。

つまり、AIが生成したコンテンツであっても、内容が評価されれば上位表示されるというわけです。

また、生成AIによって作成される文章は独特な「AIっぽさ」があり、読者に違和感や読みにくさを抱かせる可能性があるので、この点もチェックが必要といえます。

あくまでもAIで生成した文章はたたき台として使うのが良いでしょう。

医療記事の信頼性を担保するためのポイント

医療記事は信頼性の高い情報が求められるため、以下のようなポイントを押さえ、記事の信頼性を高めましょう。

- 科学的根拠のある情報を取り入れる

- 医師や有資格者が記事を監修する

それぞれ詳しく解説します。

科学的根拠のある情報を取り入れる

医療分野では根拠に基づいた医療(EBM:Evidence-Based Medicine)が重要とされています。

個人の経験に基づく根拠ではなく、複数の人間を対象におこなわれた科学的な研究をもとにした科学的根拠が特に重要視されています。

こういった点を踏まえ、読者に対して信頼性を担保するため「大学病院や医学者による学術論文」「厚生労働省といった公共機関のデータ」など信頼性の高い情報を取り入れると良いでしょう。

科学的根拠のある情報を取り入れることで記事の説得力が増し、読者から信頼されやすい記事になります。

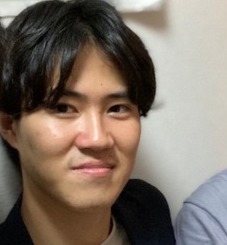

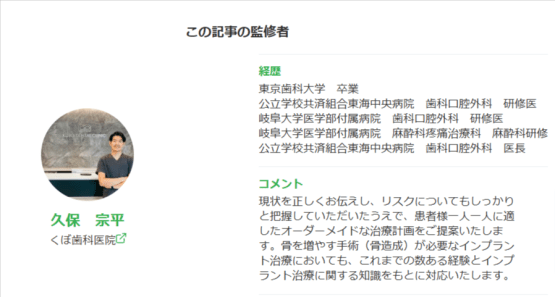

医師や有資格者が記事を監修する

記事の信頼性を担保するのに効果的なのが、医師や有資格者による記事の監修です。

前提として、医師や資格を持つ専門家自身で記事の執筆をおこなうのが理想です。

専門的な資格を持つ人が執筆・監修をした記事であることがわかれば、読者からの信頼性が高まります。

どのような人が記事を執筆・監修したかわかるよう、画像のように監修者の「名前」「写真」「経歴」などを記載すると良いでしょう。

以下の画像は、弊社が運営する医療メディア「Medee」における監修者情報の例です。

医院のスタッフが記事を書くのであれば、医院の医師に監修を依頼するのが早いです。

SEOを意識した医療記事の制作方法

医療記事を制作する目的は人によってさまざまですが、「医院の認知度拡大」や「集患」などを目的に記事を制作するケースは多いでしょう。

これらを達成するためには、以下のようなSEOを意識した記事の作成方法を把握しておくことが大切です。

- ペルソナの設定

- キーワードの選定

- 記事構成の考案

- 記事の執筆

- 内容のチェック・修正

ちなみにSEOとは、検索エンジンの検索結果にて上位表示を目指すためにおこなう施策のことを一般的に指します。

SEOを意識せずに記事を執筆すると、せっかく記事を作って公開しても、検索結果の4ページ目や5ページ目といったユーザーから見られにくい場所にしか表示されません。

記事を上位表示させて多くのユーザーに見てもらえれば、「医院の認知度拡大」や「集患」などに役立てるため、これから説明する「記事執筆の流れ」を参考にしてみてください。

1.ペルソナの設定

記事をいきなり書き始めるのではなく、まずはペルソナを設定しましょう。

ここでのペルソナとは、記事を見てもらいたい具体的な人物像のことです。

詳細なペルソナを設定することで、想定する読者がどのような情報を求めているかがより明確になり、ユーザーに寄り添った記事を制作しやすくなります。

以下のような項目をもとにペルソナを設定すると良いでしょう。

- 年齢や性別

- 職業

- 居住地

- 価値観

- 悩み など

ペルソナについては以下の記事にて詳しく解説しておりますので参考にしてみてください。

マーケティングの「ペルソナ」とは|設定方法や作成例も解説 -webma-

2.キーワードの選定

ペルソナをもとに、どのようなキーワードであれば集患が見込めるのかを考え、キーワードを選定しましょう。

「上位表示を狙えるキーワードか」「記事の目的が達成できるキーワードか」などを考慮したうえで、キーワードを選定することが重要です。

具体的にどのような流れでキーワードを選ぶかについては、以下の記事で詳しく解説しております。

SEOで重要なキーワードの選び方|5つの選定手順と効果的な戦略を解説 -webma-

5つのステップでキーワードを選定できるため、ぜひ参考にしてみてください。

3.記事構成の考案

キーワードの選定が完了したら、実際に執筆する記事の構成を考えましょう。

具体的には、記事にどのような見出しを含めるのか、記事のタイトルはどうするかなどを考案します。

記事の構成を考案せずに執筆を始めると、「想定している読者が欲しい情報」とはかけ離れた内容を含めてしまう恐れがあります。

構成の出来がコンテンツパフォーマンスの約8割を決めるとも言われるほどなので、時間をかけてでも作りこむべきです。

選定したキーワードでGoogle検索をして1ページ目に表示されているサイトは、ユーザーの悩みや疑問を解消するような内容が含まれてる傾向にあります。

そのため、どのような内容が記載されているのか調査したうえで、必要な見出しやタイトルを決めていきましょう。

ただ、競合サイトに含まれる見出しと同じ見出しを設定したり、同じような流れで見出しを設定したりするだけでは、上位表示できません。

他のサイトにはないオリジナルなコンテンツを含めることが、上位表示させるひとつのポイントです。

弊社のノウハウをまとめたSEOライティングマニュアルを無料配布中です。

こちらの資料を参考にすれば、SEOに強い記事構成の作成方法や執筆方法がわかります。

もし資料を見ても「自分で作成するのは難しい」という場合には、「記事制作代行サービス」もご検討ください。

4.記事の執筆

記事の構成ができあがったら、いよいよ執筆です。

医療記事において重要な「E-E-A-T」を意識し、医療広告ガイドラインに違反しないよう注意も必要です。

必要に応じて画像やイラスト、表などを活用して見やすさも意識すると良いでしょう。

5.内容のチェック・修正

記事を執筆し終えたら、そのまま公開するのではなく内容をチェックしましょう。

- 誤字や脱字がないか

- 間違った情報が記載されていないか

- 間違った参考・引用先を載せていないか

- 同じ語尾が何連続もして読みにくくなっていないか など

こういった点をもとに記事の内容をチェックし、必要に応じて修正をおこないます。

記事制作は自作と外注どちらにすべき?

記事執筆の流れを紹介したように、ひとつの記事を制作するのにもやることが多く時間もかかります。

普段の業務で忙しい医院のスタッフがいちから記事を執筆するとなると、なかなか記事の執筆時間を確保するのは難しいでしょう。

そこで記事執筆の外注を検討されることもあると思います。

院長自身や医院のスタッフが自作するのと外注、一概にどちらが良いと言い切ることはできません。

どの方法にすべきかは医院の状況によって異なります。

「自院で執筆」「外注」それぞれのメリット・デメリットを把握したうえでどうするか判断すると良いでしょう。

以下にそれぞれのメリット・デメリットを表にしてまとめたので参考にしてみてください。

| メリット | デメリット | |

| 自作 |

|

|

| 外注 |

|

|

記事の構成のみ外注先に依頼して、その構成をもとに本文を自身で執筆するハイブリッドな方法もあります。

ハイブリッドな方法は、SEOのプロ目線で構成を作成し、医療のプロ目線での文章を作成できるためおすすめです。

記事を自作するのか外注するのか、それともハイブリッドな方法を採用するのか、現在の状況や今後の目標などを考慮して判断しましょう。

記事制作を外注する際の注意点

医療記事の制作を外注するとなった際は、以下の点に注意しましょう。

- 注意点1.医療分野における記事制作の実績があるか確認する

- 注意点2.安さだけで外注先を選ばない

- 注意点3.丸投げせず実際に制作した記事を確認する

それぞれ詳しく解説します。

注意点1.医療分野における記事制作の実績があるか確認する

外注先を比較する際は、医療分野における記事制作の実績や、記事によって成果を上げた実績があるか確認しましょう。

この記事でも何度か説明しているように、医療記事を執筆するには医療広告ガイドラインやSEOなどの専門的な知識が求められます。

そのため医療記事の制作実績がまったくない、もしくは少ない外注先に依頼してしまうと、医療広告ガイドラインに違反する記事が納品されたり、スムーズに制作が進まなかったりする恐れがあります。

こういった事態を防げるよう、ホームページやランディングページ等で実績を確認しておきましょう。

注意点2.安さだけで外注先を選ばない

記事制作の代行にかかる費用は依頼する外注先によって変動します。

実際にいくつかの外注先を比較してみれば、それぞれ異なる費用が記載されていることを確認できるでしょう。

医療記事の制作には、専門的な知識が求められ、一般的な記事の制作より費用が高額になる傾向があります。

費用が安い業者に依頼することが悪いわけではありませんが、他社と比較してあまりにも安すぎる業者には注意してください。

費用が安すぎる業者は、何かしらの工程を省いて記事を制作していたり、医療分野を専門としていないライターが執筆していたりする可能性があります。

このような点から費用だけで外注先を選ばないようにしましょう。

注意点3.丸投げせず実際に制作した記事を確認する

記事を外注するからといって丸投げせず、納品された記事をそのまま公開しないよう注意が必要です。

納品された記事の内容で間違った情報が記載されていた場合、記事のチェックをせずに公開してしまうと間違った情報がそのまま公開されてしまいます。

こういった事態を防ぐため、最低限納品された記事の情報に誤りがないか、根拠に基づいた内容になっているかなど確認すべきです。

記事の執筆を外注する際、あらかじめ情報を提供しておくのも良いでしょう。

医療記事を外注する際の費用相場

医療記事の制作を外注する場合、記事の内容にもよりますが、基本的にSEO記事として執筆されることが多く、平均相場は1文字3円〜6円です。

1記事2,000文字で計算すると、執筆にかかる費用は6,000〜12,000円、4,000文字なら12,000円〜24,000円程度になるでしょう。

ただ、医療記事は専門性が高いため、1文字10円以上になる可能性もあります。

仮に1文字10円の場合、2,000文字なら20,000円、4,000文字なら40,000円が執筆費用です。

また、記事内に写真やイラストなどの画像を入れる場合、追加で費用がかかります。

画像の選定にかかる相場は1枚500〜1,000円、画像を加工するならさらに1,500〜5,000円程度はかかるでしょう。

医療分野の記事制作ならエクスコアへ

エクスコアはSEO記事制作代行サービスをおこなっており、歯科・皮膚科・内科など医療分野において豊富な実績があります。

この章では、以下の点について解説します。

- エクスコアにおける記事制作代行サービスの強み

- 医療記事における実績

- 記事制作代行サービスの費用

エクスコアにおける記事制作代行サービスの強み

エクスコアの記事制作代行サービスには3つの強みがあります。

- 長年の経験を活かしたキーワード選定

- 幅広いキーワードでの上位表示

- アクションを起こしやすい構成・文言によるCV(コンバージョン)の最適化

10年以上にわたりWebマーケティングで培ってきたノウハウを活かし、各業種に適した効果的なキーワードを選定することが可能です。

お客様の「どのようなキーワードで記事を作成したら良いかわからない」という悩みを解決いたします。

記事執筆に関しては、これまでに2,000社以上のwebマーケティングを支援してきた経験からSEOに強い記事を書くことが可能です。

実際に、82%を超えるキーワードで上位(TOP3)を獲得した実績があります。

また、記事の執筆だけでなく、これまでの経験から得たデータをもとにユーザーがアクションを起こしやすい構成・文言を取り入れ、CV(コンバージョン)を最適化することが可能です。

医療記事における実績

エクスコアでは医療記事の制作実績も多数ございます。

一例として、品川区の「よしひろ歯科クリニック様」では、エクスコアが記事制作を含めたSEO対策をおこなった結果、インプラントに関するさまざまなキーワードで上位表示に成功しています。

結果的にホームページへの流入も大幅に増加し、患者さんからの問い合わせも増えている状況です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

【支援事例】コンテンツSEOでインプラント患者の獲得に成功。検索流入数は1年で数百→2万超に|医療法人社団隆嘉会様

記事制作代行サービスの費用

エクスコアにおける記事制作代行サービスの費用をご紹介します。

| エクスコアの記事制作代行サービス | |

| 記事制作代行 | 44,000円/1記事 |

| 記事構成作成代行 | 22,000円/1記事 |

| 記事サムネイル作成 | 2,200円 |

| 3回目以降の修正(1回あたり) | 2,750円 |

| 既存記事リライト | 22,000円〜 ※ボリュームにより変動 |

【まとめ】信頼性の高い医療記事で認知度拡大や集患へつなげよう

医療分野はYMYL(Your Money or Your Life)に該当するトピックであり、読者の生活や健康に大きな与えることから、医療記事を制作する際は以下の4つを意識することがポイントです。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trust(信頼)

また、医療広告における規制の指針である「医療広告ガイドライン」に違反しないよう注意も必要です。

医療記事の制作には専門的な知識が求められ、時間や手間もかかることから、場合によっては記事を外注するのも良いでしょう。

外注する場合は費用だけで外注先を選ばず、医療分野における記事制作の執筆実績がある外注先を選ぶことが大切です。

医療分野に強みを持つ外注先をお探しなら、記事執筆を含めSEOも担えるエクスコアにお任せください。

提供中のSEOサービス

- 「SEOコンサルティング」>> SEO対策全般をお考えの方に

- 「内部施策代行」>> サイト内部を最適化したい方に

- 「外部施策代行」>> 被リンクを獲得したい方に

- 「記事制作代行」>> 記事制作を依頼したい方に

2020年に新卒としてエクスコアに入社。入社後の1年目と2年目は新規開拓営業に従事。3年目以降は、MEOの運用とオウンドメディア「webma」や「medee」のコンテンツ制作に携わる。

引用:

引用: 引用元:

引用元: